月次決算の資料作成に時間を取られ、本業に集中できないと感じていませんか?本記事では、そうした悩みを解決する「月次資料作成代行」サービスについて詳しく解説します。経理担当者の業務負担を軽減し、ミスの防止や経営判断の迅速化にもつながるこのサービスの内容や料金相場、導入メリットをわかりやすく紹介します。

月次資料作成代行とは?今注目される背景と活用の広がり

月次決算と年次決算の違い

月次決算は、会社の経営状況を毎月ごとに把握するために行う会計処理です。一方、年次決算は1年間の経営成績をまとめて確定申告や税務申告のために行うものです。月次決算の目的は、迅速な経営判断に必要な数値情報をリアルタイムで可視化することです。

日々の取引を記帳し、売上・費用・利益などを1か月単位で集計することで、経営上の異変や資金繰りの悪化を早期に察知できます。これにより、経営の舵取りを柔軟に行うことが可能になります。

なぜ中小企業で代行ニーズが高まっているのか

近年、多くの中小企業で「経理担当者の人材不足」や「属人化によるミスの増加」が深刻な課題になっています。また、会社が成長するにつれ、取引量や管理項目も増加し、経理の負荷は一層高まります。

こうした背景から、現在、専門的な知識を持つ外部の経理代行業者に月次決算業務を依頼するニーズが拡大しています。業務の効率化と品質の確保を同時に叶えられる点が評価されています。

記帳代行との違いを明確に理解する

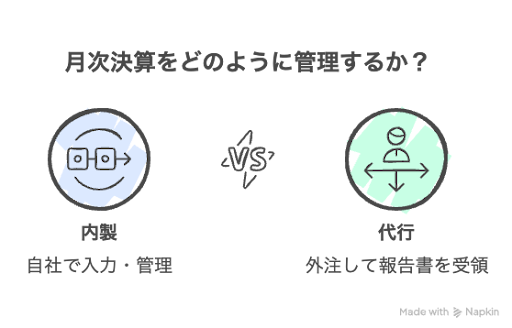

「月次決算代行」と「記帳代行」は混同されがちですが、対応範囲が異なります。記帳代行は日々の取引の帳簿記入までが主な業務ですが、月次決算代行では試算表の作成や月次報告書、経営分析レポートまでを含む包括的な支援が提供されます。

経営者が数値を基に判断できる状態まで仕上げてくれる点が大きな違いです。

※詳しくは「記帳代行とは?業務内容・料金相場・依頼時の注意点を解説」をご覧ください。

会計ソフトのクラウド化と外注の親和性

クラウド型会計ソフトの普及により、遠隔地の経理代行業者でもスムーズに業務を行えるようになりました。資料のデジタル管理が進み、リアルタイムでの連携や確認作業も可能です。

「クラウド × 月次決算代行」という組み合わせは、低コストで高効率な経営体制を築くうえで非常に相性がよく、多くの企業が採用を進めています。

月次決算代行で対応できる業務範囲

領収書・請求書の整理と記帳

月次決算代行では、まず会社が日常的に発生させる領収書や請求書の整理から始まります。これらの証憑(しょうひょう)類をもとに、正確な仕訳を行い、会計ソフトへ記帳していくのが基本です。

記帳は経理業務の基本であり、取引の証拠をもとにしたデータ入力の正確さが、その後の月次決算資料の品質を大きく左右します。

経理担当者が証憑の整理に時間を取られることが多いため、代行サービスに任せることで本来注力すべき業務に集中できるようになります。

試算表・月次報告書の作成

記帳を終えたデータをもとに、月次決算代行では試算表を作成します。これには損益計算書(PL)や貸借対照表(BS)が含まれており、これは会社の財務状況を把握するために欠かせない資料です。

さらに、収支状況・利益構造・科目別の増減分析などをまとめた「月次報告書」を作成してくれるサービスもあります。このレポートにより、経営者は専門知識がなくても現状を正確に把握しやすくなります。

会計帳簿やデータの整備

会計データは単に記録されているだけでは意味を持ちません。科目の誤分類や過去データとの整合性が取れていない場合、帳簿としての信頼性が損なわれてしまいます。

月次決算代行では、会計帳簿の整備や勘定科目の統一、摘要欄のルール作りなど、将来的な決算処理や税務調査にも耐えられるレベルでの帳簿品質を維持するためのサポートが行われます。

資金繰り管理や経営数値の可視化支援

近年は「経理=数字の入力業務」ではなく、経営に必要な情報を届ける戦略的機能が求められています。月次決算代行サービスでは、キャッシュフロー表の作成や、科目別支出の分析、KPIレポートなど、経営の意思決定に役立つ情報の整備にも対応しています。

また、グラフやダッシュボード形式での報告に対応している業者もあり、経営数値の見える化を通じて迅速な意思決定を支援します。

月次決算代行を導入するメリット

社内の業務負担軽減と人件費削減

月次決算には記帳・照合・資料作成など多くの工程が必要です。特に中小企業では、経理担当者が少人数でこれらすべてを担うケースが多く、業務負荷や残業の増加が深刻な問題となりがちです。

月次決算代行を活用することで、これらの定型業務を外注し、社員は本来のコア業務に専念できるようになります。また、新たに経理人材を採用・教育するコストも削減可能です。

経理ミスの防止とデータの正確性向上

記帳ミスや二重計上、勘定科目の誤りといったヒューマンエラーは、財務の信頼性を損なうリスクとなります。特にExcelなどで属人的に処理している企業では、作業ミスが後々の大きなトラブルに発展することもあります。

専門業者による月次決算代行は、こうしたミスを抑制し、会計データの品質を安定させる役割を果たします。ダブルチェック体制や専門知識によるレビューも大きな安心材料です。

経営判断のスピードアップ

正確な月次資料が毎月タイムリーに提供されることで、経営者はリアルタイムで自社の状態を把握できます。これにより、設備投資・資金調達・人員配置など、経営における判断の質とスピードが向上します。

属人化した帳簿や、月次資料の遅れが原因で判断が後手に回っていた企業にとって、月次決算代行の導入は経営改革の第一歩になることも多いです。

社内に経理知識がなくても安定運用可能

経理担当者の退職や不在により、「経理がブラックボックス化してしまった」という悩みを抱える会社も少なくありません。こうしたケースでも、月次決算代行を利用すれば、専門知識を持つ外部のプロに依存できるため、業務が止まるリスクを大きく減らすことが可能です。

また、クラウドソフトとの連携により、リアルタイムで進捗が可視化されるため、現場でも安心して業務を進められます。

気になる料金相場と費用感【会社規模別に解説】

月額費用の基本的な考え方

月次決算代行の料金は、「月額固定制」または「仕訳数・業務量に応じた従量制」が一般的です。多くの会社では、記帳件数・売上高・従業員数などを基準に料金が算出されます。月額2万円〜10万円の範囲が一般的です。

また、給与計算・請求書発行・振込代行などがオプションとして追加されるケースもあり、トータルコストは依頼内容により大きく変動します。

記帳件数や業務範囲でどう変動するか

費用は「月間仕訳件数」と「依頼する業務範囲」によって変動します。たとえば、仕訳が月200件以内の小規模企業であれば、5,000円〜15,000円程度で収まることもありますが、仕訳500件以上や複数拠点のデータ集約を伴うケースでは、月額5万円以上となることも珍しくありません。

また、試算表作成や資金繰り表の作成まで含む場合、追加料金が発生します。

スポット契約と継続契約の違い

スポット契約(単発依頼)は「月次決算が溜まってしまった」「決算前だけ整理してほしい」といった一時的なニーズに対応するもので、1回あたり2万円〜5万円程度が目安です。

一方、継続契約では業務フローが整備されているため、コストパフォーマンスが高く、品質も安定する傾向にあります。そのため、長期的に利用する予定がある場合は継続契約を前提に見積もりを取るのがおススメです。

相場早見表で確認しよう

| 会社規模 | 主な依頼内容 | 月額費用の目安 |

| 小規模(〜10名) | 記帳代行、月次試算表作成 | 10,000円〜30,000円 |

| 中規模(10〜50名) | 記帳代行、報告書、資金繰り支援 | 30,000円〜70,000円 |

| 大規模(50名〜) | 経営レポート、監査用対応など全般対応 | 70,000円〜150,000円以上 |

料金はあくまで目安であり、実際には企業の業種や取引の複雑性によって変動します。見積もりを取る際には、どこまでの業務を代行してもらうかを明確にして相談することが重要です。

導入前に確認しておくべき注意点と対策

業務範囲の明確化と契約内容の確認

月次決算代行サービスを導入する際は、まずどこまでの業務を依頼するのかを明確にすることが最優先です。たとえば「記帳のみ」なのか「試算表や月次レポートまで含むのか」で費用も進行も大きく変わってきます。

契約書に業務範囲・納品スケジュール・責任の所在を具体的に記載しておくことで、トラブルの予防につながります。

資料提出フローと納期管理の整備

月次決算は「毎月の定型業務」であるため、資料提出が滞ると納品も遅れ、月次資料の意味がなくなってしまいます。領収書・請求書・銀行明細など、提出すべき書類と提出期限を事前にすり合わせておく必要があります。

クラウドストレージを活用したデータの共有や、月末締め・翌10日納品といったフローをテンプレート化することで、円滑な運用が可能になります。

情報漏洩やセキュリティ対策

外部に経理データを提供する以上、情報漏洩のリスクはゼロにはできません。そのため、サービス提供者のセキュリティ体制(SSL暗号化・アクセス制限・社内ルール等)は導入前に必ず確認すべき項目です。

特に、マイナンバーや社員情報など機密性の高い情報を扱う場合は、ISMS認証やPマーク取得状況なども参考指標となります。

社内ノウハウの空洞化リスクとその対応策

外注に頼りきりになると、「経理業務が属人化してしまう」「社内に知識が残らない」という問題が生じることがあります。これを防ぐためには、業務フローや帳簿処理のルールを社内にもマニュアルとして残すことが重要です。

また、代行業者との定例ミーティングや月次レビューを活用し、現場への知識共有を図ることも一つの方法です。

月次資料作成代行は、単なる記帳の外注ではなく、会社の経営判断を支える情報基盤を整えるサービスです。経理業務の正確性やスピードが求められる今、社内体制だけで対応することに限界を感じている企業は少なくありません。

代行サービスを活用することで、業務効率化はもちろん、ミスの防止や意思決定の迅速化が可能になります。さらに、会計ソフトとの連携や専門的な視点による分析サポートにより、財務の透明性と経営の見える化が実現します。

「社内だけでは手が回らない」「今の経理体制に不安がある」と感じている企業様は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

株式会社HNバックオフィスコンサルタントでは、記帳から月次資料作成、経営サポートまで一貫したご提案が可能です。