毎月の給与計算に追われ、次のような悩みを抱えていませんか?

- 勤怠集計や社会保険の手続きに時間を取られすぎている

- 給与計算ミスが発生し、従業員対応に追われてしまう

- 担当者のスキルや人手不足に限界を感じている

こうした課題は、給与計算代行サービスの活用で大きく改善できます。特に大阪では、社会保険労務士が監修する代行サービスや、勤怠システムと連携できるクラウド対応型など、多彩な選択肢が増えています。

この記事では、大阪の給与計算代行サービスの料金相場・選び方・導入の流れをわかりやすく解説します。

給与計算や労務対応に追われ、

本来の業務に集中できないと感じていませんか?

株式会社HNバックオフィスコンサルタントでは、

大阪の中小企業向けに「給与計算+労務管理」を一体で代行。

経理・人事担当者の負担を軽減し、

経営判断を支える仕組みづくりをサポートしています。

給与計算代行とは?任せられる業務内容を整理

給与計算代行の基本概要

給与計算代行とは、企業が毎月行う給与や賞与の計算、社会保険料・源泉税の控除などを専門の外部業者(社労士事務所や代行会社)に委託するサービスのことです。

正確な給与処理を行うためには、勤怠データ・扶養情報・控除項目など多くの情報を扱う必要があります。そのため、人為的ミスを防ぎ、法令に沿った処理を安定的に行う仕組みとして代行が注目されています。

主な委託業務内容

- 月次給与・賞与の計算

- 源泉所得税・社会保険料の控除処理

- 年末調整および法定調書の作成

- 給与明細の発行・電子化対応

- 振込データの作成や住民税の更新

最近では、勤怠管理・社会保険手続き・マイナンバー管理を一括で委託できるバックオフィス統合型サービスも増えています。給与計算代行は単なる「事務の外注」ではなく、経営判断を支えるデータ基盤の整備でもあります。

大阪で給与計算代行を利用するメリット

人件費・労務コストの削減

給与計算を社内で行う場合、担当者の人件費・教育コスト・システム利用料が継続的に発生します。一方、給与計算代行を導入すれば、固定費を変動費化でき、必要な範囲だけを外部委託することが可能です。

結果として、次のような効果が得られます。

- 担当者の残業削減と人件費の最適化

- 繁忙期の一時的な業務増加にも柔軟に対応できる

- 経営資源をコア業務に集中できる

特に大阪の中小企業では、経理担当者が他業務を兼任するケースが多く、代行導入によって全体の業務効率と経営スピードの両立が実現します。

法令遵守と専門家による安心対応

給与計算には社会保険・雇用保険・所得税など、法令改正の影響が頻繁に発生します。そのため、社会保険労務士(社労士)が関与する代行サービスを選ぶことで、最新の法改正に対応した正確な処理を維持できます。

また、助成金申請や労務管理の相談にも対応できるため、トラブル防止や従業員対応の安定化にもつながります。

属人化防止と業務の仕組み化

給与計算は担当者の経験や知識に依存しやすく、退職や異動のたびに混乱が生じやすい業務です。

代行を導入することで、属人化を解消し、標準化された処理体制を構築できます。

- 業務マニュアル・チェック体制が整備されている

- クラウド上でデータ共有でき、承認もスムーズ

- 担当者変更時も引き継ぎが容易

社外に第三者の監視・確認体制を設けることで、内部統制の強化にもつながります。給与計算代行は「作業を減らす」だけでなく、経営のスピードと正確性を高める仕組みです。

次では、大阪における給与計算代行サービスの料金相場と代表的なプラン形態を整理します。

大阪の給与計算代行サービスの料金相場とプラン比較

給与計算代行の料金相場(大阪エリアの目安)

大阪で給与計算代行を利用する場合、料金は従業員数と業務範囲によって変動します。

一般的な相場は次の通りです。

従業員10名規模:月額2〜3万円前後

従業員30名規模:月額4〜6万円前後

従業員50名以上:月額7万円以上が目安

この基本料金に加え、年末調整や社会保険手続き、振込代行などのオプション費用が発生するケースもあります。契約前には、見積書で「どこまでが基本料金に含まれているか」を必ず確認しましょう。

大阪で多い3つの料金プランタイプ

代行会社や社労士事務所によって料金体系は異なりますが、大きく以下の3パターンに分類できます。

- 定額制プラン

月額固定で給与計算+社会保険手続きをセットで依頼できる形式。

費用が安定しやすく、初めて外注する企業に向いています。 - 従量制プラン

「基本料金+従業員1名あたりの追加料金」で算出。

人員の増減がある企業やシフト制の職場に最適です。 - オーダーメイド型プラン

勤怠連携・年末調整・振込データ作成など、業務を一括委託できる柔軟型。

社内リソースを最小化したい企業におすすめです。

料金比較時のチェックポイント

料金の安さだけで判断すると、トラブルや追加費用の原因になることがあります。

比較の際は、次の3点を意識しましょう。

- 基本料金に含まれる業務範囲(給与・年末調整・社会保険など)

- 修正対応や緊急対応の有無

- 担当者のレスポンスや提案力

コストだけでなく、「どの範囲まで任せられるか」を基準に選ぶことで、結果的にコスパの高い委託が実現します。料金体系を把握したうえで、次は「どの会社を選ぶべきか」という視点が重要になります。

続いて、大阪で失敗しない給与計算代行の選び方を見ていきましょう。

大阪で失敗しない給与計算代行の選び方【信頼できる会社を見極めるコツ】

社労士在籍と法令対応の有無を確認する

給与計算は、社会保険料や源泉所得税など法令改正の影響を強く受けます。そのため、社会保険労務士(社労士)が在籍しているかどうかは最初に確認すべき重要ポイントです。

社労士が関与している会社であれば、法改正や助成金対応にも強く、労務トラブルのリスクも最小化できます。大阪では、社労士法人が運営する代行サービスが多く、「給与計算+労務相談」までワンストップ対応できる体制が整っています。

勤怠・労務システムとの連携体制を確認する

近年は、クラウド勤怠や会計ソフトと連携できる代行サービスが主流になっています。

データ連携に対応していれば、入力ミス防止・処理スピード向上・確認工数の削減が可能です。

選定時には、次の点をチェックしましょう。

- 現在利用中の勤怠・会計ソフトと連携できるか

- クラウド上で給与明細・勤怠データを共有できるか

- データ送信のセキュリティ対策が万全か

これらを確認しておくことで、導入後の運用トラブルを未然に防げます。

担当者の対応力・提案力を重視する

給与計算代行は、毎月発生する継続業務であるため、担当者との相性や対応スピードが非常に重要です。単に処理を代行するだけでなく、「改善提案」や「柔軟な対応」ができる担当者であれば、長期的なパートナーとして信頼できます。

面談や初回打ち合わせでは、次のような点を意識して確認しましょう。

- 問い合わせへのレスポンスが早いか

- 丁寧にヒアリングし、課題に合わせた提案があるか

- トラブル時の対応体制(代替担当・再計算のスピード)

対応の品質は契約後の満足度に直結します。担当者の「姿勢と提案力」は見逃せない比較要素です。

料金と業務範囲のバランスを見極める

料金が安くても、年末調整や社会保険手続きが含まれないケースでは、結果的にコストが高くなることがあります。

契約前には、料金の内訳と業務範囲の明確化を必ず行いましょう。

- 基本料金に含まれる範囲を確認する

- 追加料金が発生する条件を把握する

- 無料相談やお試し期間があるか確認する

特に大阪では、代行会社ごとに「給与計算のみ」か「労務全体サポート」かで料金差が大きく出ます。価格だけでなく、自社の課題をどこまで解決できるかを基準に選ぶのが賢明です。

契約時の注意点とトラブル防止策

契約書の確認を怠ると、後から「範囲外業務」や「追加料金」に関するトラブルが発生しがちです。

トラブルを防ぐためには、次のような点を押さえておきましょう。

- 委託範囲・対応スケジュール・修正ルールを文書で明記

- データの保管・共有方法を確認(クラウド・メールなど)

- 担当変更・契約解除時の引き継ぎ体制を確認

信頼できる会社ほど、これらの条件を事前に丁寧に説明してくれます。「契約内容の透明性」こそ、安心して長く任せられるパートナー選定の鍵です。

給与計算代行を選ぶ際は、社労士の専門性・システム連携・担当者の質・契約の明確さを基準に比較することで、失敗を防げます。

次では、社会保険労務士事務所へ依頼する場合の特徴と注意点を見ていきましょう。

社会保険労務士事務所に依頼するメリットと注意点

助成金・労務管理など幅広い支援が受けられる

社会保険労務士事務所(社労士事務所)に給与計算代行を依頼する最大のメリットは、給与計算だけでなく、労務全体を包括的にサポートしてもらえることです。

社労士は社会保険・労働基準法などの専門知識を有しており、次のような支援が受けられます。

- 助成金や補助金の申請サポート

- 労働保険・社会保険の新規・年度更新手続き

- 就業規則や賃金規程の見直し

- 人事・労務に関するトラブル相談

大阪では、中小企業向けにこれらのサービスをセット提供している社労士法人が多く、給与処理だけでなく経営体制の安定化にも直結します。

個人事務所と法人事務所の違いを理解する

社労士事務所には「個人事務所」と「社会保険労務士法人」があります。

個人事務所はコストが抑えられ、柔軟な対応が可能な一方、担当者が少ないため対応スピードに差が出ることもあります。

一方で社労士法人は、複数の社労士や事務スタッフによるチーム対応が可能で、規模の大きい企業や複雑な業務にも対応できます。

大阪市内では法人化している社労士事務所が増えており、安定性や継続性を重視する企業に選ばれています。

契約前に確認すべき注意点

社労士事務所に依頼する際も、契約内容の確認を怠るとトラブルの原因になります。

特に次の点をチェックしておきましょう。

- 給与計算だけでなく、どこまでが顧問契約に含まれるか

- 年末調整・振込代行などの追加料金の有無

- データ共有・セキュリティ対策の仕組み

信頼できる社労士事務所は、契約範囲と料金体系を明確に提示し、初回相談時に丁寧に説明してくれるものです。契約時の不明点をそのままにせず、事前確認を徹底することが円滑な運用につながります。

社会保険労務士事務所に依頼することで、給与処理の正確性だけでなく、労務体制全体の最適化が実現します。

次では、給与計算代行を導入する際の流れと契約時のポイントを見ていきましょう。

給与計算を外部委託することで、

ミス防止・コスト削減・法令遵守の3つを同時に実現できます。

「どこまで任せていいのか」「社内に何を残すべきか」とお悩みの方は、

大阪のバックオフィス専門コンサルタントが

自社に最適な代行プランをご提案します。

導入までの流れと契約のポイント

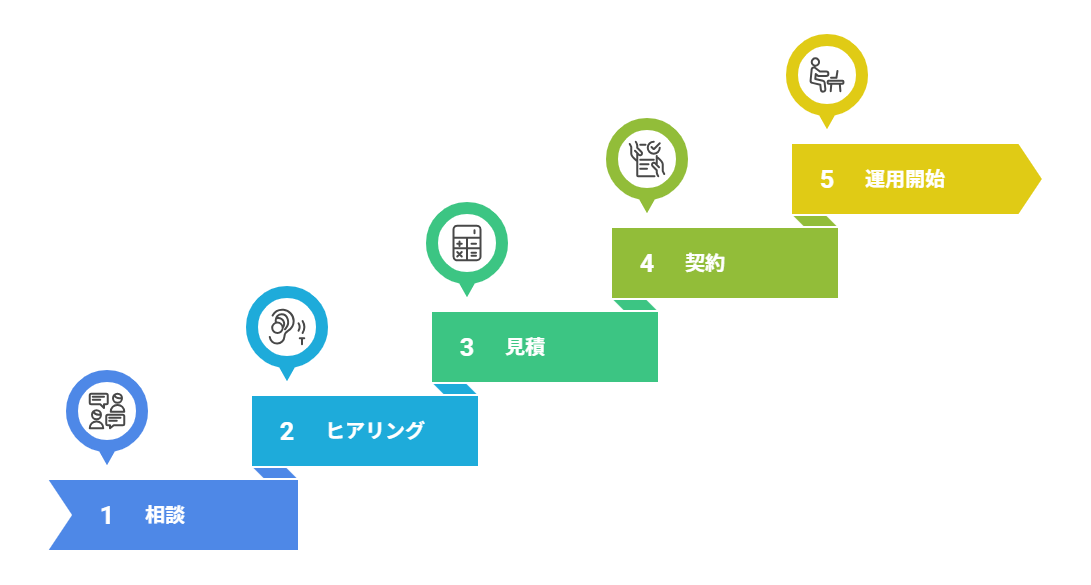

初回相談から見積もりまでの流れ

初回相談から見積もりまでの流れ

給与計算代行を導入する際は、まず無料相談やヒアリングから始まります。ここで自社の現状・課題・従業員数・給与形態などを共有し、代行範囲や運用方法のすり合わせを行います。

主なステップは次の通りです。

- 初回相談・ヒアリング

- 業務範囲・対応スケジュールの確認

- 見積書・提案書の受領

この段階で担当者の対応力や説明の丁寧さを確認することで、契約後のトラブルを防げます。

契約から運用開始までの準備

契約締結後は、初回給与のテスト計算を通じてデータの整合性を確認します。大阪の代行会社では、クラウドシステムを活用し、勤怠データ・社員情報の安全な共有が可能な体制が整っているケースが多く見られます。

スムーズな導入には、次のポイントを押さえておきましょう。

- データ提出ルールや締め日を明確化

- 給与支給スケジュールを社内と共有

- テスト運用期間を設けて不具合を確認

契約から本稼働までの期間は、平均で1〜2か月程度が目安です。

毎月の運用サイクルと対応体制

運用が始まると、毎月のデータ確認や承認フローが定着します。

典型的なサイクルは以下の通りです。

- 勤怠データの提出(締め日後)

- 給与仮計算・修正確認

- 最終承認・給与明細納品

クラウド共有を活用すれば、進捗状況をリアルタイムで把握でき、担当者不在時でも業務を滞りなく進められます。また、再計算・修正対応のスピード感も委託先選びの重要なポイントです。

給与計算代行は、導入時の準備と担当者との連携体制によって成果が大きく変わります。

まとめ|大阪で給与計算代行を選ぶなら「対応範囲×信頼性×価格」で比較を

給与計算代行を検討する際は、料金の安さよりも対応範囲と信頼性を重視することが重要です。社会保険労務士が関与しているか、勤怠や労務システムと連携できるか、担当者の対応力は十分か——これらの要素を総合的に判断しましょう。

また、大阪には中小企業支援に特化した代行会社や社労士法人が多く、企業規模や業種に合わせた柔軟な委託が可能です。社内の負担を減らし、正確で安心な給与処理体制を構築するために、自社に最適なパートナー選びを行うことが成功の鍵となります。

給与計算代行の導入でお悩みの方へ。

株式会社HNバックオフィスコンサルタントは、

大阪の中小企業に特化した「経理・労務一体型サポート」を提供しています。

月次処理の整備から担当者教育まで、

経営判断を加速させるバックオフィス体制を構築いたします。