決算時期が近づくと、膨大な資料作成や申告準備に追われ、悩みを抱える経営者や担当者は少なくありません。そんな中で注目されているのが「決算代行サービス」です。本記事では、税理士に決算を任せることで得られる具体的なメリットと、スムーズに申告を進めるためのポイント、信頼できる代行サービスの選び方について詳しく解説します。

決算代行とは?対応業務と依頼のタイミング

決算代行の基本的な業務内容

決算代行とは、企業が行うべき決算業務の一部またはすべてを、外部の専門家や税理士に委託するサービスです。業務内容は多岐にわたり、主に以下のような項目が含まれます

- 総勘定元帳の整理や記帳の代行

- 試算表の作成

- 決算書(貸借対照表・損益計算書)の作成

- 法人税や地方税などの申告書類の作成

- 税務署や自治体への申告・提出手続き

これらを税理士に任せることで、正確性の担保と申告の遅延リスクの軽減が実現します。

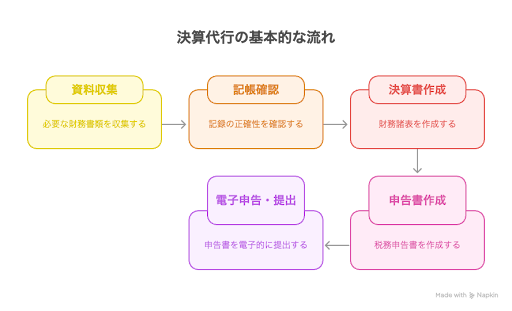

申告書作成から提出までの一連の流れ

企業が決算代行を利用する場合の標準的なフローは次の通りです。

この流れをプロが担うことで、申告期限を守りながら無駄のないスムーズな処理が可能になります。

税理士と会計事務所の違い

決算代行サービスを提供する団体は主に「税理士事務所」と「会計代行業者」の2つに分かれます。

- 税理士は申告書の作成・税務署への提出を法的に行える唯一の専門家です。

- 会計事務所や代行会社は、税務署への申告はできないため、税理士と連携する必要があります。

つまり、「申告」までワンストップで任せたい場合は税理士に依頼すべきです。

決算代行を依頼する最適なタイミング

決算代行を依頼するベストな時期は、決算日の1〜2ヶ月前が理想です。申告期限(原則として決算月の翌々月末)ギリギリになると、資料収集や修正作業に時間がかかり、申告遅れのリスクが高まります。

余裕を持って依頼することで、税理士からのアドバイスを経営判断に活かす余地も生まれます。

税理士に決算代行を依頼するメリット

正確な決算書・申告書の作成が可能

税理士は会計と税務の専門家であり、複雑な会計基準や税法に基づいた正確な決算書・申告書の作成を行うことができます。これにより、税務調査時にも安心できるような資料の整備が可能となり、ミスや修正申告のリスクを最小限に抑えることができます。

特に、中小企業では会計知識を持つ人材が不足していることも多く、決算代行を税理士に任せることで高品質な書類作成が期待できます。

法令改正や税務リスクへの対応力

税法は毎年改正されるため、最新の制度に基づいた申告を行うことが重要です。税理士は常に改正内容を把握しており、企業側の見落としや誤解による課税リスクを回避できます。

さらに、過去の実績や類似事例に基づいた判断ができるため、税務署とのやりとりに対しても安心感があります。

節税対策の提案が受けられる

決算業務の過程で、節税のチャンスを見逃すことは少なくありません。税理士は決算書を確認する中で、損金算入や税額控除などの節税策を提案してくれることがあります。

節税は「知っているかどうか」で結果が変わる領域でもあるため、プロの目線での助言は企業の財務健全化に大きく貢献します。

本業に集中できる体制を築ける

決算は多くの資料作成とチェック作業を伴い、経営者や事務スタッフの業務を圧迫しがちです。決算代行を依頼すれば、そうした負担を軽減できるため、営業や商品開発など本来のコア業務に集中することが可能になります。

特に、限られた人員で業務を回す中小企業では、業務効率化と人的資源の最適活用に大きく寄与します。

金融機関・取引先からの信頼性向上

税理士による決算書には署名・押印があり、第三者のチェックが入っていることの証明になります。これにより、金融機関や取引先からの信用が高まり、融資や新規契約の場面でも有利に働くケースが多く見られます。

信頼性の高い財務資料は、会社の信用そのものを裏付ける重要なドキュメントになります。

決算代行のデメリットと注意点

コストがかかる可能性がある

決算代行を税理士に依頼するには、一定の費用が発生します。相場としては10万円〜20万円程度が中心ですが、依頼内容や企業の規模によってはそれ以上になることもあります。特に申告内容が複雑な場合や、期限が迫っている「駆け込み依頼」では追加費用が発生するケースもあるため注意が必要です。

コストは将来的な経営リターンに見合うかを判断する視点が重要です。

社内に決算ノウハウが蓄積されにくい

決算代行に全面的に依存してしまうと、社内の担当者が会計・申告業務に対する知識や経験を習得する機会を失う恐れがあります。これにより、将来的な体制づくりや人材育成に影響が出ることもあるため、業務の一部は社内で把握しておく意識が必要です。

完全に丸投げするのではなく、税理士と連携しながら「社内で理解できる体制」も目指しましょう。

申告期限に間に合わないケース

依頼のタイミングが遅いと、必要資料の準備やチェック作業が間に合わず、申告期限に遅れてしまうリスクがあります。これは企業側と税理士側の連携ミスや、必要書類の不備が原因となることが多く見受けられます。

早めの相談と資料提出、スケジュールの共有がトラブル回避の鍵となります。

契約内容による業務範囲の誤解

決算代行サービスの範囲は業者や契約内容によって異なります。たとえば、「申告は別料金」「記帳代行は含まれていない」といったケースもあり、企業側が思っていた内容と実際の提供範囲にギャップが生じることがあります。

事前に契約書や見積もりで業務範囲を確認し、不明点は必ず質問してクリアにしておきましょう。

決算代行サービスの料金相場と内訳

料金の目安と業務内容の関係

決算代行サービスの費用は、依頼する業務範囲や企業規模、処理する仕訳数などに応じて異なります。一般的な中小企業が税理士に依頼する場合、10万円~20万円程度が相場とされています。

以下は、主要業務と料金相場の関係を示した比較表です。

| 項目 | サービス内容の例 | 料金目安(税抜) |

| 記帳代行 | 領収書や通帳の仕訳処理 | 30,000〜50,000円 |

| 決算書作成 | 貸借対照表・損益計算書の作成 | 50,000〜100,000円 |

| 申告書作成・提出 | 法人税・消費税・地方税などの作成と電子申告 | 50,000〜100,000円 |

| フルパッケージ(上記全て) | ワンストップ対応、相談付き | 150,000〜250,000円 |

このように、サービスの範囲が広がるほど費用も上がる傾向にあります。

オプション費用でかかる主な項目

基本料金に加え、以下のような業務を追加するとオプション料金が発生することがあります。

- 納期短縮(急ぎ対応)

- 帳簿の紙媒体からのデータ入力

- 税務調査立会い対応

- 消費税・地方税の申告対応追加

- 融資資料作成のサポート

こうした費用は事前に確認し、総額でいくらになるかを把握することが重要です。

顧問契約の有無による違い

税理士と年間顧問契約を結んでいる場合、決算代行費用が割安になることがあります。これは、月次の記帳や会計管理が一貫していることで、決算時の作業負荷が軽減されるためです。

一方、スポット契約の場合は単発料金が高めに設定されることが多く、費用対効果の検討が必要です。

他社比較時に見るべきポイント

料金だけで業者を比較するのは危険です。以下の視点から総合的に判断することが推奨されます。

- 料金体系の明瞭さ

- 過去の実績・口コミ

- 専門分野(業種特化の有無)

- 連絡の取りやすさ、柔軟な対応

安かろう悪かろうにならないよう、サービスの質も必ず確認しましょう。

失敗しない税理士サービスの選び方

実績・専門分野が自社に合っているか

税理士にはそれぞれ得意分野があり、製造業・IT業・飲食業など、業種特化型で強みを持つ事務所も多く存在します。自社の業種や規模にマッチした実績を持つ税理士に依頼することで、業務に対する理解度が高く、スムーズなやりとりが期待できます。

さらに、決算書や申告書の作成経験が豊富な事務所であれば、税務リスクの回避や節税提案の質も高まる傾向にあります。

費用体系が明瞭であるか

料金トラブルを避けるためには、見積書や契約書で明確に費用内訳を提示してくれるかどうかが重要です。基本料金だけでなく、オプション費用や追加対応の料金がはっきりしているかも必ず確認しましょう。

不明瞭な価格設定や後出しの費用請求があると、信頼関係を損ねる可能性があります。契約前にしっかりと説明を受け、納得したうえで依頼することが大切です。

連絡対応・サポート体制の質を確認する

決算期は申告期限が定められており、対応の遅れが直接ペナルティにつながることもあります。そのため、レスポンスの早さや対応の丁寧さは非常に重要な判断軸となります。

面談対応の有無、メールや電話のやり取りのスムーズさ、担当者の専門性などを見極め、安心して任せられるパートナーかどうかをチェックしましょう。

決算業務は、企業の信頼性や資金繰りにも関わる重要なプロセスである一方、専門的な知識と正確な処理が求められる煩雑な業務でもあります。そこで注目されているのが、税理士による決算代行サービスです。

決算代行を活用することで、正確性・スピード・節税効果といった多くのメリットが得られます。一方で、依頼範囲や契約内容を正しく理解していないと、トラブルやコスト増にもつながるため、慎重な業者選びが必要です。

もし、現在の決算業務に不安や負担を感じているなら、まずは信頼できる税理士に相談してみてはいかがでしょうか。株式会社HNバックオフィスコンサルタントでは、月次資料整備から決算申告支援まで一貫対応可能な体制をご用意しています。

経理の「わからない」を「安心」に変える一歩として、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。