税務署から「税務調査を行います」と連絡を受けると、多くの経営者が強い不安を感じます。

特に次のような悩みを抱く方が少なくありません。

- どんな資料を求められるのか分からない

- 税務署とのやり取りに自信がない

- 税理士を同席させるべきか判断できない

この記事では、税務調査の立ち合いを税理士に依頼すべき理由と、依頼によって得られる安心・メリットをわかりやすく解説します。

さらに、事前準備・当日の流れ・費用相場までを整理し、初めての税務調査でも落ち着いて対応できるポイントをまとめました。

税務調査の対応に不安を感じていませんか?

株式会社HNバックオフィスコンサルタントでは、

税務調査の立ち合いから修正申告まで、税務署対応を一貫サポートしています。

経営者様が本業に専念できるよう、

税務リスクを最小限に抑える仕組みづくりをご提案いたします。

税務調査とは?税務署が行う調査の目的と確認内容

税務調査の目的と種類

税務調査は、企業や個人事業主が正しく納税申告を行っているかを確認するために、税務署が実施する調査です。大きく分けて任意調査と強制調査の2種類があり、通常企業が受けるのは事前通知のある任意調査です。

任意調査では、税務調査官が帳簿や領収書などの証憑をもとに、申告内容の正確性と整合性を確認します。不備や誤りが見つかった場合には修正申告を行い、必要に応じて追徴課税が発生します。

これは「罰するための調査」ではなく、税務処理の適正化を目的とした行政手続きです。

税務署が確認する主な項目

税務署が税務調査で重点的に確認するのは、次のような項目です。

- 売上計上の正確性(期ズレや未計上の有無)

- 経費処理の妥当性(個人的支出の混在)

- 在庫・棚卸資産の管理状況

- 役員報酬や交際費などの処理

- 控除・特例の適用誤りの有無

これらは、脱税の意図ではなく「処理ミス」や「理解不足」から発生するケースが多く見られます。そのため、税務調査では「不正の発見」だけでなく、今後の改善点を見つける目的も含まれています。

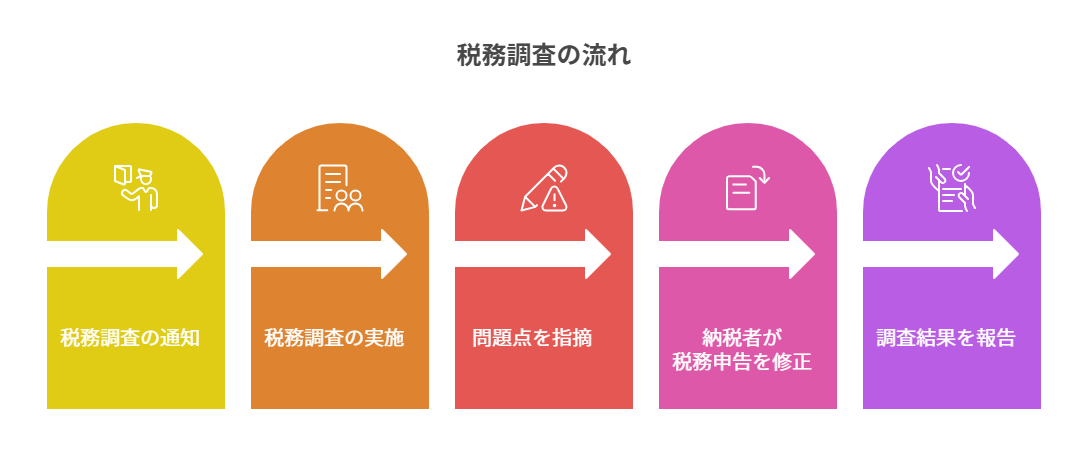

事前通知から実施までの流れ

任意調査の場合、通常は1〜2週間前に税務署から電話または文書で連絡があります。

その後、調査日程の調整・対象期間の確認を経て、実際の調査が実施されます。

税務調査の典型的な流れは以下のとおりです。

- 税務署からの事前連絡

- 対象期間・税目・調査日程の調整

- 当日の訪問調査(帳簿・証憑確認)

- 質問・回答・説明

- 指摘事項の説明・結果報告

この一連の流れを把握しておくことで、経営者や経理担当者は余裕を持って準備を進めることができます。

税務調査の目的や流れを理解したうえで重要なのは、「誰がどのように対応するか」という体制です。

次では、税務調査において税理士が立ち合うべき理由を詳しく見ていきましょう。

税務調査で税理士が立ち合うべき理由

法的知識による的確な対応

税務調査では、質問内容に法的判断が求められる場面が多くあります。税務署の質問に経営者が独自の判断で回答してしまうと、意図せず不利な発言になる可能性もあります。

税理士が同席していれば、税法や通達に基づいた正確な回答ができ、誤った説明によるトラブルを防げます。また、税理士は調査官の質問意図を読み取り、必要に応じて経営者の説明を補足・修正します。

結果として、調査官とのやり取りがスムーズになり、誤解のない形で調査を終えやすくなります。

税務署との交渉・防御の役割

税務調査の現場では、指摘事項が出ることがあります。税理士はその際、指摘の法的根拠を確認し、不当な解釈や誤りがあれば冷静に反論します。また、修正申告が必要な場合でも、どの範囲を修正すべきかを法令に基づき適切に判断します。

税務調査官と税理士のやり取りは、いわば「専門家同士の議論」です。

専門知識を持つ税理士が間に入ることで、調査官の主張をそのまま受け入れずに済み、追徴課税のリスクを軽減できます。

顧問税理士とスポット税理士の違い

税務調査に同席できる税理士には、日頃から関与している顧問税理士と、調査時だけ依頼するスポット税理士があります。

- 顧問税理士:

企業の経理や過去の申告内容を把握しており、背景を踏まえた対応が可能

- スポット税理士:

調査経験が豊富で、短期間で集中的なサポートを提供できる

どちらを選ぶ場合でも、税務調査の実績や交渉力を重視することが重要です。経験豊富な税理士ほど、税務署との交渉を有利に進めるノウハウを持っています。税理士は、専門的な知識と経験を活かして経営者を支える存在です。

続いて、立ち合いを依頼することで得られる具体的なメリットを整理します。

税理士に立ち合いを依頼するメリット

コミュニケーションの円滑化

税務調査では、税務署の質問に対して明確かつ正確な回答をすることが求められます。しかし、税務用語や会計処理の背景を理解していないと、回答が曖昧になり、誤解を招くことがあります。

税理士が同席することで、質問の意図を正確に理解し、必要に応じて補足説明を行うことが可能です。結果として、調査官とのやり取りがスムーズに進み、調査全体が短期間で終わることもあります。

また、税理士は調査官との会話内容を逐次記録し、後日の確認や修正対応に備えます。こうした専門家のサポートにより、調査現場でのストレスや混乱を大幅に軽減できます。

資料整理・修正申告支援

税務調査では、帳簿や領収書、契約書など、多くの書類提出が求められます。

税理士に依頼すれば、これらの資料をどのように整理・提出すべきかを明確に指示してもらえます。

主なサポート内容は以下の通りです。

- 税務署が求める形式での書類準備

- 会計データの整合性チェック

- 修正申告が必要な場合の対応と提出代行

特に修正申告が発生した場合は、税理士が追徴課税や加算税の軽減措置を検討し、最も有利な形で申告を完了させます。経営者は調査後の事務手続きに追われることなく、本業に集中できます。

精神的負担の軽減

税務調査は、経営者にとって精神的に大きな負担となります。調査官の質問や指摘が続く中で、冷静に対応し続けることは容易ではありません。税理士が隣にいることで、「一人で対応している」という不安が軽減され、落ち着いて調査に臨むことができます。

また、税理士は調査の進行を逐次把握し、必要なときに経営者をフォローする役割も果たします。

この安心感は、実務面だけでなく心理面でも大きな支えになります。とくに初めて税務調査を受ける企業や個人事業主にとって、税理士の同席は強力なサポートとなるでしょう。

税理士のサポートによって、調査の不安が軽減されることがわかりました。では、調査日までにどんな準備や書類整理が必要かを確認していきましょう。

税務調査前に準備すべき書類と事前チェックポイント

事前打ち合わせで論点整理

税務調査の通知を受けたら、最初に行うべきは税理士との打ち合わせです。

対象期間・税目・想定される指摘ポイントを共有し、調査の目的と焦点を明確にすることが重要です。

打ち合わせ時に確認しておくべき主な内容は以下の通りです。

- 対象年度と調査税目(法人税・消費税など)

- 担当者・税務署職員の人数と日程

- 事前に提出を求められている書類の有無

- 過去の調査で指摘された内容や経緯

ここで論点を整理しておけば、調査当日の質問にも落ち着いて対応できます。また、社内での役割分担(経理担当・経営者・税理士)を決めておくことで、責任の所在が明確になり、調査がスムーズに進行します。

帳簿・証憑整理の手順

税務調査では、帳簿や証憑類の整合性が最も重視されます。

調査官に求められてから探すのではなく、あらかじめ整理・分類しておくことが基本です。

具体的には以下のような資料を整えておきましょう。

- 総勘定元帳・仕訳帳

- 請求書・領収書・契約書類

- 銀行明細・現金出納帳

- 給与台帳・源泉徴収関係資料

- 税務署提出済みの申告書控え

これらを年度別・勘定科目別に分類しておくと、調査官からの質問に即座に対応できます。

また、経費や売上の裏付け資料をセットでファイリングしておくと、信頼性の高い印象を与えられます。

社内での説明内容統一

税務調査では、経営者だけでなく経理担当者が質問を受けることがあります。このとき、回答内容に矛盾があると、調査官の疑念を招く原因になります。

そのため、事前に税理士と一緒に「想定質問リスト」を作成し、社内で説明内容を統一しておくことが重要です。

たとえば次のような項目を確認しておくと良いでしょう。

- 経費計上の基準と判断ルール

- 役員報酬・交際費などの処理方針

- 特定取引(売上・仕入)の流れや実態説明

これにより、質問への回答が一貫し、調査官からの信頼を得やすくなります。「誰がどの質問に答えるか」を明確にしておくことで、当日の混乱も防げます。

調査前の準備を丁寧に行うことで、当日の対応が格段にスムーズになります。事前準備を整えることで、調査当日の対応がスムーズになります。

ここからは、実際の調査当日にどのような流れで進むのか、そして税理士が果たす役割を詳しく見ていきます。

税務調査当日の流れと税理士の対応内容

当日の一般的な進行

税務調査は通常1〜3日間のスケジュールで行われます。

初日は主に会社概要や経理体制の確認から始まり、2日目以降に帳簿や証憑類の詳細確認が行われます。

一般的な流れは以下のとおりです。

- 税務署職員の来社・挨拶

- 調査の目的と対象期間の確認

- 帳簿・証憑・契約書の確認

- 不明点に対する質問と回答

- 結果説明・今後の対応確認

調査は午前10時頃から午後4時頃まで行われることが多く、税務署職員が事務所や店舗、倉庫などを訪問して確認します。場合によっては、社員への聞き取りが行われることもあります。

税理士の役割と対応ポイント

税務調査当日、税理士は経営者と税務署職員との間に立ち、質問の意図を整理しながら正確な回答を導く調整役を担います。経営者が即答できない質問に対しても、税理士がその場で判断材料を整理し、誤った発言や不要な誤解を防ぎます。

また、調査官から指摘があった場合には、税法に基づく説明で不当な判断を回避することが可能です。

とくに次のような論点では、税理士の見解が交渉を左右します。

- 交際費や経費処理の範囲・妥当性

- 在庫評価や貸倒損失などの計上基準

- 特例・控除の適用可否

さらに、税理士は調査中のやり取りを逐次記録し、後日の修正申告や異議申立の証拠資料として整理します。専門家の立ち合いにより、経営者は冷静かつ戦略的に対応できる体制を整えられます。

指摘を受けたときの対処法

税務調査で指摘を受けた場合でも、焦ってその場で同意する必要はありません。まずは落ち着いて、「確認後に回答します」と伝えるのが基本です。即答してしまうと、誤解や不利な解釈を残すおそれがあります。

対処の流れは次のとおりです。

- 指摘内容を税理士と共有し、法的根拠の有無を確認する

- 帳簿・証憑を再確認し、事実関係を整理する

- 修正申告が必要な場合は、軽減措置(加算税・延滞税の減免)を検討する

税理士は、調査官との協議において妥当な範囲の修正にとどめる交渉を行い、追徴課税の負担を最小限に抑えます。

重要なのは、「その場の勢いで認めないこと」と「冷静に記録を残すこと」です。これにより、後日の再確認や異議申立てにも根拠を持って対応できます。

税務調査当日が不安な方へ

HNバックオフィスコンサルタントでは、

税務調査の立ち合いから当日対応、

修正申告までをワンストップで支援しています。

税務署との交渉や資料整理も代行し、経営者の負担を最小限に。

税務調査後に行う対応と改善すべきポイント

修正申告と報告書の確認

税務調査が終了すると、調査官から指摘内容の説明を受けます。

指摘に妥当性がある場合には、税理士の助言を受けながら修正申告を行い、追徴税や加算税を支払う流れになります。

修正申告の際は、

- 指摘の根拠が税法上明確であるか

- 対象期間や金額の算定に誤りがないか

- 追徴課税や加算税の軽減措置が適用できるか

といった点を、税理士が必ず確認します。

税務署から交付される報告書には、調査結果と今後の改善要請が記載されています。内容を十分に理解し、納得できる形で署名・押印することが重要です。

再発防止と経理体制の改善

税務調査での指摘内容は、会社の経理体制の弱点を示す“改善のヒント”でもあります。

同じミスを繰り返さないために、調査後は経理業務の見直しを行いましょう。

改善の主なポイントは以下の通りです。

- 領収書・請求書の保管ルールを明確化

- 経費精算の社内フローを統一

- 月次決算の早期化とチェック体制の強化

- 税理士による定期レビューやモニタリング

これらの改善により、経理体制の透明性と正確性が高まり、次回以降の調査でも指摘を受けにくくなります。

税務調査を経営改善に活かす

税務調査を「単なる指摘」と捉えるのではなく、経営の見える化を進めるチャンスとして活用しましょう。

調査後に税理士と報告会を行い、

- 売上・経費の管理プロセス

- 資金繰りやキャッシュフローの分析

- 経営指標の見直し

などを確認すると、経理面だけでなく経営全体の改善につながります。税務調査をきっかけに、会計と経営が連動する仕組みを構築することが、健全な企業運営の第一歩です。

調査で得られた学びを次に活かすためには、専門家との関係づくりも欠かせません。

続いて、税務調査立ち合いを依頼する際の費用相場と契約時の注意点を見ていきましょう。

税務調査立ち合いの費用相場と依頼時の注意点

立ち合い費用の目安

税務調査の立ち合い費用は、依頼形態や調査日数、対応範囲によって大きく異なります。

一般的な相場は以下のとおりです。

| 契約形態 | 費用目安 | 特徴 |

| 顧問契約あり | 5万〜15万円 | 顧問料に含まれている場合がある |

| スポット契約 | 10万〜30万円 | 単発依頼でも柔軟な対応が可能 |

| 修正申告を伴うケース | 20万〜50万円 | 書類作成・交渉まで一括対応 |

調査期間が長期化する場合や、複数税目(法人税+消費税など)を同時に調査する場合は、追加費用が発生することもあります。

また、修正申告を伴うケースでは、調査対応+書類作成+税務署との交渉を含むため費用が上がる傾向があります。

契約内容で注意すべき点

税務調査の立ち合いを依頼する際は、費用だけでなく契約内容の範囲をしっかり確認しておくことが大切です。

契約時にチェックしておくべき主な項目は以下の通りです。

- 調査前の打ち合わせ回数・対応範囲

- 修正申告書の作成費用が含まれているか

- 延長対応や追加訪問の料金設定

- 交通費や日当などの別途費用有無

契約書や見積書の記載内容を確認し、「どこまで含まれているのか」明確にすることがトラブル防止につながります。

また、契約前に税理士の実績(過去の調査対応経験や顧客層)を確認しておくことも安心材料です。

費用だけで判断しない理由

費用の安さだけで税理士を選ぶと、サポート範囲が限定されていたり、交渉力に差が出る場合があります。税務調査は一度きりの対応で終わるものではなく、その後の経理体制や信頼関係にも影響します。

したがって、以下の観点で総合的に判断することが重要です。

- 税務調査の対応実績・経験年数

- 税務署との交渉・修正申告対応力

- 顧問契約への移行サポートの有無

- コミュニケーションの丁寧さ

短期的なコスト削減よりも、長期的な安心感と信頼関係を築ける税理士を選ぶことが、結果的に企業にとってプラスになります。

費用の相場や契約内容を理解しておくことで、納得感を持って税理士に依頼できます。

まとめ|税務調査は専門家と一緒に対応するのが安心

税務調査は、正確な知識と冷静な判断が求められる場面です。税理士が立ち合うことで、税務署とのやり取りがスムーズになり、誤解や不利な指摘を防ぐことができます。

また、修正申告や再発防止策の検討まで一貫してサポートを受けられるため、調査を経営改善の機会として活かすことも可能です。

一人で対応しようとせず、経験豊富な税理士に相談することで、精神的な不安も軽減されます。安心して本業に集中できる環境を整えることが、結果的に企業の信頼性と成長につながります。税務調査への不安を感じたら、まずは信頼できる専門家に相談してみましょう。

税務調査に不安を感じている経営者の方へ

株式会社HNバックオフィスコンサルタントでは、

大阪エリアの中小企業を中心に、

税務調査立ち合い・修正申告対応・経理改善支援を行っています。

単なる立ち合いにとどまらず、

経営判断に活かせる財務の仕組みづくりをサポート。

税務調査を「会社を整える機会」に変えたい方は、今すぐご相談ください。